特集

2025/11/01

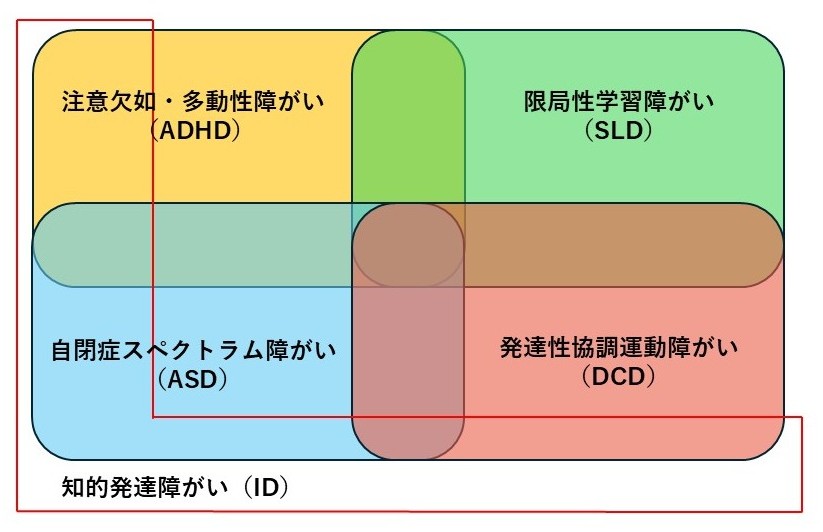

神経発達症の分類図。幼少期は発達の個人差が大きいためDCDは5歳以上から診断がつく。注意欠如・多動性症(ADHD)や限局性学習症(SLD)、自閉スペクトラム症(ASD)との併存が多いが、DCD単独で発症することもある

字を書く、箸を使う、靴紐を結ぶ――こうした日常動作の多くは、手足や目など体の各部分を連携して動かす「協調運動」と呼ばれる。そのほとんどが成長の過程で身につくが、「発達性協調運動症(Developmental Coordination Disorder=DCD)」の障がいがあると、乳児期から運動発達が遅れ協調運動が苦手なまま成長し、日常生活に困難をきたしてしまうという。DCDの研究と支援活動に取り組む児童教育学部児童教育学科の綿引清勝講師を訪ねた。

2022年に行われた文部科学省の調査では、通常学級に在籍する子どもの8.8%に学習上または生活上に教育的なニーズがあると示され、自治体でも支援体制の強化が進められている。しかし、DCDは医療機関での診断も難しく、いまだ保育・教育現場で十分に理解されていないため、大人になるまで見過ごされてしまうケースもあるという。

「ひと昔前まで“運動音痴”“手先が不器用”とされてきた子どもが実はDCDだった可能性があります。体育に限らず、音楽や図工など手先を使う授業にも影響し、学校の行き渋りにつながることも少なくありません」

綿引講師は、障がいや年齢、体力などに応じてルールや用具を調整して行う「アダプテッド・スポーツ」が専門。多様な障がいがある子どものための運動プログラム開発や、要支援の子どもと接する保育士・教員を対象とした指導者研修に取り組んでいる。近年は明星大学教育学部と連携したDCDの子ども向けのワークショップや、湘南キャンパスで体育学部の内田匡輔教授らと地域の発達障害の子どもたちを対象とした体操教室などを開催している。

「参加者に合わせたルールの設定や、DCDの子どもが苦手とする動作を自然に引き出すプログラムを用意し、実践と検証を繰り返しています。運動と社会性は表裏一体なので、運動をバイパスに、体を動かす・他者とつながる楽しさを感じてもらいたい」

児童教育学部では今年度秋学期から新たに、4年生対象の選択科目「アダプテッド・スポーツ」を開講した。綿引講師が担当し、15人の学生が履修。10月8日には学生が考案した、視覚障がいがある人と一緒に楽しめる「大縄跳び」と「ハンカチ落とし」を試行した。

視覚障がい者役の学生がアイマスクを装着し、声のかけ方や目印の設置など、ルールを細かく修正しながら取り組んだ。学生は、「視覚情報がないと真っすぐ歩くのも難しく、周りで一斉にしゃべり出すと必要な指示も聞こえない。実践的な授業を通じて、初めて気づくことがたくさんある」と話していた。

綿引講師は、「私が知る限り、幼児教育の課程でアダプテッド・スポーツを取り入れている大学は日本で唯一」と話す。「授業では今後、聴覚障がいや肢体不自由など多様なテーマを用意していますが、アダプテッド・スポーツはさまざまな条件に“適合する(adapt)”スポーツを意味するため、身体障がいの有無に関係なく取り組めます。たとえばクラスに1人、運動神経がよくて周りの子との遊びがつまらないからと活動に参加しない子がいたら、その子に一つハンデをつけてみる。体育館が使えないという環境面の障がいがあれば、教室でできる方法を考える―これらもアダプテッド・スポーツです」

また、「近年、外国にルーツを持つ子どもが増え言語の壁に苦労する声を多く聞きますが、運動は言葉を必要としないコミュニケーション方法であり、インクルーシブの一つの手法です。子どもや保育士・教員を目指す学生たちには、運動遊びを通じて多様な人と関わる機会を増やしてもらいたい。2年前からは神奈川県教育委員会との共同研究で、多様な人々を受け入れ、共に活動できる環境の実現度合いを測る“インクルーシブ体育の尺度”の開発にも取り組んでいます。科学的なデータを示すことで、一人ひとりに適した支援が提供できる環境を整えたい」と話している。

柔道で大学のスポーツ推薦を受けた高校時代。しかし、“子どもと関わる仕事がしたい”という思いから進路に悩み、「担任の先生に相談したら幼児教育の仕事を勧められ、教育系の大学に進学しました」。

卒業後は就職氷河期で求人数が少なく、非常勤講師として小学校に就職。「次年度の仕事を探していると、校長先生が養護学校の介助員に推薦してくれました。あれが人生のターニングポイントでした」

多様な特性を持つ子どもたちと接する毎日。ある日、自閉症の児童がパニックを起こした際の対応に苦慮し、専門知識を習得するため大学で学び直すことを決意。中高保健体育と養護学校の教員免許を取得した。

卒業後も、より実践的な教育活動に携わりたいと東京都の教員採用試験を受けた際、関係者から筑波大学大学院の特殊体育研究室(現・アダプテッド体育・スポーツ研究室)を紹介され進学した。「体育学部の内田教授は研究室の先輩にあたり、児童教育学部着任のきっかけをつくっていただいた一人。人生の節目に声をかけてくれる方々がいたおかげで今の自分がある」

導かれて行き着いた場所で、今度は自らが学生や現場で働く保育士・教員の指導に奔走する。「ここ10年で保育・教育の現場は転換期を迎えており、現場の知識が古いままでは、最新の知見を学んでいる学生が力を発揮できません。新しい価値観で活躍できる土壌づくりのために、草の根の活動を続けます」

2025/06/01

【総合研究機構2025年度「プロジェクト研究」採択】造血幹細胞移植の知見生かす

2025/01/01

難治性心不全の克服に挑む

2024/02/01

アスリートの競技能力向上目指し

2024/01/01

適切なゲノム医療推進に向け

2023/04/01

湘南キャンパスの省エネ化へ

2023/02/01

"日本発"の医療機器を世界へ

2022/06/01

細胞のミクロ環境に着目し

2022/04/01

遺構に残された天体の軌道

2022/01/01

海洋学部の総力を挙げた調査

2021/12/01

体臭の正体を科学的に解明

2021/10/01

メタゲノム解析で進む診断・治療

2021/06/01

将棋棋士の脳内を分析

2021/03/01

低侵襲・機能温存でQOL向上へ

2021/02/01

安心安全な生活の維持に貢献

2020/11/01

暮らしに溶け込む「OR」

2020/09/01

ネルフィナビルの効果を確認

2020/07/01

次世代の腸内環境改善食品開発へ

2020/06/01

運動習慣の大切さ伝える

2020/05/01

ゲンゴロウの保全に取り組む

2020/03/01

国内最大級のソーラー無人飛行機を開発

2019/11/01

新規抗がん剤の開発に挑む

2019/10/01

深海魚の出現は地震の前兆?

2019/08/01

隠された実像を解き明かす

2019/06/01

椎間板再生医療を加速させる

2019/05/01

自動車の燃費向上に貢献する

2019/04/01

デザイナーが仕事に込める思いとは

2019/03/01

科学的分析で安全対策を提案

2019/02/01

幸福度世界一に学べることは?

2019/01/01

危機に直面する技術大国

2018/12/01

妊娠着床率向上を図る

2018/10/01

開設3年目を迎え利用活発に

2018/09/01

暗記ではない歴史学の魅力

2018/08/01

精神疾患による長期入院を解消

2018/07/01

望ましい税金の取り方とは?

2018/05/01

マイクロ流体デバイスを開発

2018/04/01

ユニバーサル・ミュージアムとは?

2018/03/01

雲やチリの影響を解き明かす

2018/02/01

海の姿を正確に捉える

2018/01/01

官民連携でスポーツ振興

2017/11/01

衛星観測とSNSを融合

2017/10/01

復興に向けて研究成果を提供

2017/09/01

4年目を迎え大きな成果

2017/08/01

動物園の“役割”を支える

2017/06/01

交流の歴史を掘り起こす

2017/05/01

波の力をシンプルに活用

2017/04/01

切らないがん治療を目指す

2017/03/01

心不全予防への効果を確認

2017/02/01

エジプト考古学と工学がタッグ

2017/01/01

コンクリートの完全リサイクルへ

2016/12/01

難民問題の解決策を探る